▼リスクカードからの学び、リスクカードって何だろう

「リスクカード」私が今、MGで一番興味の沸くテーマです。少し余裕のある時は、自分がリスクを引いた時の心の動きや周りの人がリスクカードを引いた時の反応をつぶさに観察するようにしています。

西先生が意思決定カードの中に何故リスクカードを入れることにしたのか「実際の経営に近づけるため」だとしてもリアル以上にリアル。

自分の周りで見てきた、経験してきたことのすべてがここにあります。「得意先倒産」「縁故採用」「機械故障」「社長病気」など。「広告失敗」「研究開発失敗」は日常茶飯事。

リアルであまり縁がないのが「独占販売」「研究開発成功」などのラッキーカードというもの。実はラッキーカードはリアルでは危険性が高い。独占販売に成功して倒産した例はいっぱいあるし、研究開発に成功してつぶれる会社も実は多い。

成功は組織を弱体化させる大きなリスクです。やっぱりリスクカードなんだなと思う。

▼他力の風をさそう

盛和塾で学んだことの中に稲盛さんがいう「他力の風」があります。「経営を順風に押し上げるには自分の力だけでは出来ません。多くの人の協力、応援などラッキーと思える力が働かないと成し遂げられません。」

立派な経営するには「他力の風」を引き寄せないと実現できませんといいます。なんとリスクカードの中に「他力の風」まで見え隠れしているように感じています。ラッキーカード、運を味方につける方法とは、いったい何なのでしょうか。

▼エゴと他を利する心

「他力の風」を呼ぶにはどうしたらよいのでしょうか。リスクカードをラッキーカードに変えるにはどうしたらいいのかと同義になります。論理的に解説するのは難しい問題です。でも直感で感じ取れている人も、少なくない。

しかし私を含め、人はエゴの塊です。強欲だし、もっと、もっとだし、他人のお陰でできたことも、次の日になれば「当たり前」と捉えてしまうのが人間の本性です。

どん底で助けられたりすると自分のエゴの強さを反省しますが、自分が順調な時ほど、周囲の関係性に気付かないのが常で・・・。「あたりまえ」ということが口に出たとき気付けばいいのですが、調子のいい時ほどエゴが顔をもたげてきます。

エゴはコントロールできない感情を生み、感情は商売の粘りを失わせる大きな阻害要因となります。そして、他を利する心には自己犠牲が付きまといます。なかなかエゴを捨てることは難しいことです。

▼儲け続けるということ

「儲けることは、難しくない。儲け続けることは至難の業だ」と言ったのは松下幸之助です。

商売の神様といわれた松下さんだけにこの言葉は重い言葉です。

瞬間風速で儲けることは、いくらでも世に転がっている。極論すれば馬券に当たったようなものでは継続性は保証されません。

社員を抱え、社員の家族のことまで考える経営者はとたんに、責任の重さに眠れなくなる大問題です。未来永劫儲け続けるために、一瞬たりとも気を抜くことなどできなくなるからです。

これは大松下といわれた苦労人の松下さんらしい箴言です。古臭いといわれるでしょうが、苦労は買ってでもせよという浪速商人の大家族主義の商人道は日本の終身雇用という人情味あふれる体系です。これこそ貴重な強い絆を組織にもたらしている大切な要素がふんだんに感じ取れるところです。

大家族主義で新しい時代にマッチした組織は作れないのでしょうか。日本人には合っているような気がしますが。

▼窓の外はコロナ以上の怒涛の荒波が・・・

MGの当日の天気は2日間ともにすごい暴風雪、怒涛の波が迫力いっぱい。地元の私たちでもめったに見られない景色といえます。

思ったのは、今から始まる大変革の予想です。第一は世界共通の出来事は想像できない未来を生み出しています。常識の通用しない時代、「こうすればこうなる」「こうしたら、どうなる?」の未知への挑戦の時代なります。チェンジ(交代)ではない変化(トランスフォーメーション)変革を求められます。

島国に暮らす私たちには「多様性」ということが理解し難い言葉ですが、変化、変革は多様性を理解できないと前に進めない気がします。

▼舳先を立てよ!

小型船舶の免許を取ったころ教えられた航海術で覚えているのは、「海が荒れたら波に船を立てろ」波に対して船の方向を直角に保ちます。そうすると船は安定してくるからです。「波に乗る」ことを言います。台風の後のうねりの中に入ると、波の上と谷間は10m近くにおなります。小型船舶はビルの上に登ったり、何も見えなくなる海水壁の谷間に入ったりすると恐怖心が先走ります。怖がって波から逃げようとすると事故につながります。

今のコロナの波にはどうやって対処したらいいのか、海が教えてくれないだろうかと海を眺めていました。

▼今後の経営を見据えて

遠回りするビジネスをイメージしています。直線的にならず、できる限り遠回りのビジネススタイルをめざします。遠回りしたほうが競合からの障壁が高くなるし、何より自社の足腰が強くなるから。独自性を高めるためであるのでそうします。でも、もそううまくはいかないのでしょうがそれでいいと思っています。

生産者、製造者とのコラボ、関係性を強めたいと思います。果物や野菜もそうなんですが、酒蔵さんとの関係性も強めて新たな商品開発を進めていきたい。一部酒蔵さんとは少しずつ進めてきましたが一段と連携を強め「酒蔵を盛り上げる」プロジェクトを起動します。

▼私のAIとは

米国で動物(畜産livestock )AI(人口受精・artificial insemination)の勉強をしていたころですが漠然とした疑問がいつもありました。「何故アメリカは祝福されているのか?」というものでした。アメリカのあまりの発展に驚いたからなのですが。

自分なりに出した答えは「アメリカ人はリスクをとるから」でした。

米国は日本にはないエゴの社会。子供のころから、独立心を育てるために、早いうちからひとり寝が習慣づけられます。個の社会。効率を最優先する無駄を嫌う社会。何をするにしてもリスクが付きまとう意思決定が求められます。大人の世界。社会の緊張感が高いから攻撃的な面と、それを理性で隠そうとする。やっぱり多民族だからということに。

しかし、独立心を強くしようとすると落伍者が多く輩出してしまいます。人格が壊れている人たちをアルバイト先などでたくさん見ました。

▼MGを始める前の創業したころ

もともと農家の長男の私は1992年有限会社味の農園を設立しました。お米作り農家だったことから「何故、自分で作ったお米を売ってはいけないのか?」という単純な疑問からでした。食糧管理法、流通を変えたいという漫然とした挑戦心はあったようですが、本心は「会社にすれば食っていけるのではないか」程度の安易な発想。あっという間に、倒産の二文字がいつも付きまとっている経営内容でした。お金に困ってくると、人間本当に困ってくるといろいろ真剣に勉強を始めます。

ノウハウ本ではどうにもならず成功者という人たちの本を中心に勉強しました。京セラの創業者、稲盛和夫氏の本は拠り所でした。しかしあまりにもスーパーマンの稲盛さんの本は全く素晴らしい会社経営の考え方、特にストイックなところは、自責の念をえぐり、正面から向き合うことが出来なかったことが思い浮かびます。JAL再建のストーリーを後で注目してみましたが、スーパー経営者です。新聞で、盛和塾の閉塾の記事を見つけ盛和塾の最後の一年だけ入塾して盛和塾のすごさを革めて実感しました。

このころ一番本を読んだかもしれません。主に安岡正篤、中村天風、ドラッカー、松下幸之助、稲盛和夫など、経済、宗教から哲学書まで片っぱしから。そのころ読んだ本が物置に大きな本棚4つ分あって今でも捨てられなくて困っています。セミナーに行くお金もなかったので本だけが手本、先生でした。

▼直接販売、ダイレクトマーケティング

通信販売と言葉が生まれたころ。カタログ通販、セシール、ニッセン、「やずや」が急拡大した時代背景があります。このころからダイレクトマーケティングに興味がありました。いろいろやってみました。借金をたくさんして借金の仕方が巧になり銀行の付き合い方も上達しました。

結局、特産品、山形の果物の直販で通信販売を中心に据えてDM販売70%ネット販売30%でしょうか。スタッフも10人くらいになりふるさと小包も順調で、ふるさと小包だけで売上5000万ありましたが、味の農園の文化と合わないことで止めました。喧嘩別れといった形で終わりにしました。そのせいで、また元の黙阿弥。事業全体の再構築を迫られる状態でした。

▼MGからの学びとその後5年間

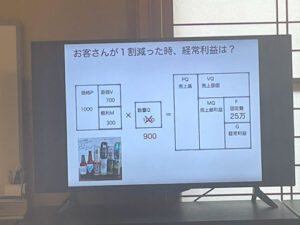

もともと、高校の同級生だった男が税理士で、基本は目標粗利額を設定して経営していました。内容は散々でしたがMQに重きを置いてたことはラッキーでした。ただF管理の考え方がなく、何でもかんでも費用と考えていました。

ただ、「売上の最大化と費用の最小化が利益を生む」と漠然とした捉え方でした。

やはりビジネスはフレームワークがしっかりしていないといけません。いつも目先の利益だけが先走って次繰りの意識が身につきません。マネジメントも同様でしっかり黄色チップを使うことができません。実際の経営でも「次繰」意識はとても大切と考えています。

MGでは上手くいくことがあってもマネジメントの世界は手に負えない世界だとつくづく考えさせられます。

「儲け続けること、給料を払い続けることの難しさ」この問題への飽くなき挑戦。挫けては起き上がり、何度も挫けては起き上がる。この繰り返しの中の学びからでしか解決への道なないような気がします。

結論付けるのは自分しかいないのだから、自分らしくありのままの自分が表現できればそれ以上のことはありません。

第20回庄内MGを終えてこれまでの棚卸と思い、私の「想い」をめずらしく真面目に記させていただきました。ありがとうございます。